テレビCMでおなじみの医療保険の中で、対象となる病気を絞って保障する数少ないタイプの保険が「がん保険」です。

「がん保険とはどのような保険なのか?」

「がん保険は必要なのか?」

今回はそんなことについてしらべてみました。

日本人の2人に1人はがんを経験する

現在日本では2人に1人が何らかのがんを経験すると言われています。

国立研究開発法人国立がん研究センターにある「がん対策情報センター」では、下の表のようにがんに罹患するリスクをまとめています。

現在年齢別がん罹患リスク

男性

| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 生涯 |

| 30歳 | 0.60% | 2% | 7% | 20% | 41% | 62% |

| 40歳 | 1% | 7% | 20% | 41% | 63% | |

| 50歳 | 5% | 19% | 40% | 63% | ||

| 60歳 | 15% | 38% | 63% | |||

| 70歳 | 29% | 60% |

女性

| 現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 生涯 |

| 30歳 | 1% | 5% | 10% | 18% | 29% | 47% |

| 40歳 | 3% | 9% | 17% | 28% | 46% | |

| 50歳 | 6% | 14% | 25% | 44% | ||

| 60歳 | 9% | 21% | 41% | |||

| 70歳 | 14% | 36% |

参照:国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター公式ホームページ

表右端にある生涯の欄をみると、男性で約6割以上、女性で約4割以上の確率でがんにかかるリスクがあるということがわかります。

つまり、男性の場合は2人に1人より高い確率でがんを経験するということになります。

がんの治療

加齢に伴いリスクが高くなる「がん」ですが、現在その治療には3大治療と呼ばれている治療法が主に行われています。外科的治療である「手術」、抗がん剤治療などの「薬物療法」、そして「放射線治療」がその3つであり、がんの部位や進行具合(ステージ)によってそのいずれかが選択されるようです。

また、それら以外にも最近では医療技術の進歩により、「免疫療法」や「造血幹細胞移植」などの新しい治療法も次々に使われるようになり生存率も上がってきているのですが、どうしてもがん治療の場合、「治療期間が長くなる」「外来での治療が多くなる」「一定期間再発の心配が続く」といった特徴があり大きな費用が必要になりがちです。

がんの主な治療法

手 術

がんそのものや、がんのある臓器を切除する治療法です。一部のケースでは、メスでの開腹を避け内視鏡を使ってがんを取り除く場合もあります。

薬物療法

がんを治したり、進行を抑えたり、あるいはがんによる身体症状を緩和したりするために薬剤を用いて行う治療法です。「化学療法」「内分泌療法(ホルモン療法)」「分子標的療法」などの種類があります。

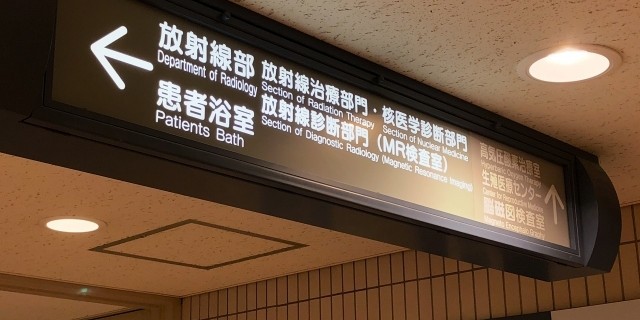

放射線治療

人工的にある種の放射線をつくり出して患部にあてることにより、細胞のDNAに損傷を与え、がん細胞を死滅させる治療法です。単独で行われる場合と薬物療法や手術と併用して行われることがあり、後者はそれ全体を集学的治療と呼びます。

免疫療法

免疫本来の力を回復させたり強めたりすることにより、がん細胞を排除する治療法です。オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬を使い免疫の活性化を持続する方法や、インターフェロンなどの薬剤を使い体内の免疫を強める方法などがあります。

造血幹細胞移植

通常の化学療法や免疫抑制療法だけでは治すことが難しい血液がんなどに対して、自分やドナーから事前に採取した造血幹細胞を点滴で投与する治療法です。他の治療法に比べ非常に強い副作用や合併症を生じることもあります。

がん保険

がんの治療等について簡単に確認したところでここからは「がん保険」について考えてみます。

以前は「日本人の4人に1人はがんになる」と言われていた時代もありましたが、現在では「2人に1人ががんになる」と言われるほど「がん」は誰もが罹る可能性のある病気になりました。

その一方で、日々進歩する医療技術により「がん=不治の病」ではなく適切な治療により治る病気になりました。

そんな中、多くの場合たくさんの費用がかかるといわれるがん治療をきちんと受けることができるようにと開発された保険が、がんに特化した保険である「がん保険」です。

がん保険の特徴

がん保険には、診断確定時に一時金のみ支払われるタイプと、入院・通院などの治療過程で給付金が支払われるタイプのものがありますが、後者は保障対象を「がん」に限定することで一般的な医療保険にはない保障内容も付加されています。

通常支払日数制限がある一般の医療保険の入院保障と違い、がん保険では入院給付金支払限度日数を無制限に設定しているものが主流です。

これは「がん」が再発・転移のリスクやそれにより入退院を繰り返すケースがある病気だからこその設定です。

その他にも以下のような保障がはじめから保障に組み込まれていたり特約として付加することが出来たりします。

- 診断確定の度に何度でも支払われる診断給付金

- 入院の有無を問わない通院給付金

- 支払日数無制限の通院給付金

- 抗がん剤治療や免疫療法など特殊な治療のための給付金

※上記内容はあくまでも一例でその内容は保険会社により異なります。

※保険によっては各種条件がある場合があります。

がん保険の必要性

下の記事でも書きましたが、公的医療保険の各制度を活用することで医療費はずいぶん抑えることができます。

しかし、そうは言っても再発や転移、長期療養といったリスクがある病気ですので、月々の負担は徐々に家計を圧迫していくと思われます。

そう考えると、現時点では各種保険の中で必要性が高い保険なのではないかと思います。

どんながん保険でも契約していれば安心?

既にがん保険に契約しているからといって決して安心だとは言い切れません。

例えば、20年以上前に契約した「がん保険」は入院治療を想定して作られた保険なのに対し、現在はというと通院などが主体の治療方法に変化しているからです。

下の表は、厚生労働省平成26年患者調査の抜粋ですが、入院患者数は減少傾向なのに対し、外来の患者数は年々増加していることが分かります。

平成26年患者調査 悪性新生物の抜粋

| Ⅱ 新生物 | 平成11年 | 14年 | 17年 | 20年 | 23年 | 26年 | |

| 悪性 新生物 |

総数 | 256.7 | 259.1 | 285 | 297.8 | 298.3 | 300.8 |

| 入院 | 136.8 | 139.4 | 144.9 | 141.4 | 134.8 | 129.4 | |

| 外来 | 119.9 | 119.7 | 140.1 | 156.4 | 163.5 | 171.4 |

厚生労働省平成26年患者調査 推計患者数の年次推移,入院-外来×傷病分類別抜粋 単位:千人

さいごに

一般的に「がん」の治療には長い時間がかかります。

その間、状態によっては収入が減ってしまうかもしれません。

公的医療保険制度が充実しているとはいえ自己負担分の支払いは必要になります。

標準治療で思うような成果がでなければ高額な治療が必要になるかもしれません。

「がん保険」は「がん」といういまだ特別な病気に備える保険だということがわかりました。

本当に必要な保険を考える材料になるように、生命保険を4つの種類に仕分けしてみました。

保険の見直し等考える際の参考になれば幸いです。

スポンサーリンク

自身の契約が時代にあっているか、何年かに一度保障内容を確認しておくと安心ですね。